個人ブログをHugoからHonoに移行しました

こんにちは、@p1assです。 先日、本ブログの静的サイトジェネレーター (SSG) をHugoからHonoに切り替えました。

旧Hugoのブログは2019年に作成したものなので、おおよそ5年間ほど使い続けていたことになります。

この記事では、長く使っていたHugoをやめる決断をしたモチベーションや、Honoを採用した理由、実際にHonoを使っていく上で工夫したポイントについて紹介します。

Web Speed Hackathon 2024に参加して2位になりました

こんにちは、@p1assです。

先日、Web Speed Hackathon 2024 というイベントに参加しました。

僕が10年以上続けている「メールの受信トレイを空っぽにしつづける」管理方法

はじめに

メールの仕分け方は人によってさまざま。フィルターやラベルを駆使してきちんと整理している人もいれば、大雑把に受信トレイに溜め込んでいる人もいると思う。

どんなやり方でもそれでうまく回っているなら何も問題は起こらない。でも、ちょっと工夫すればもっと効率的にメールを処理できるかもしれない。

僕は 10 年以上、「受信トレイが空っぽであることが理想」 という思想のもと、メールを捌いている。 こだわりの強いやり方だとは分かっているけど、この管理を続けていると様々な悩みが一気に解消される。

この 10 年間の間に何度かこの管理方法を説明してきたけど、メリットが理解されなかったり、行動まで移す人は少なかった。 だから、この記事で改めて「メールの受信トレイを空っぽにしつづける」管理方法を紹介し、そのメリットを理解してもらいたい。

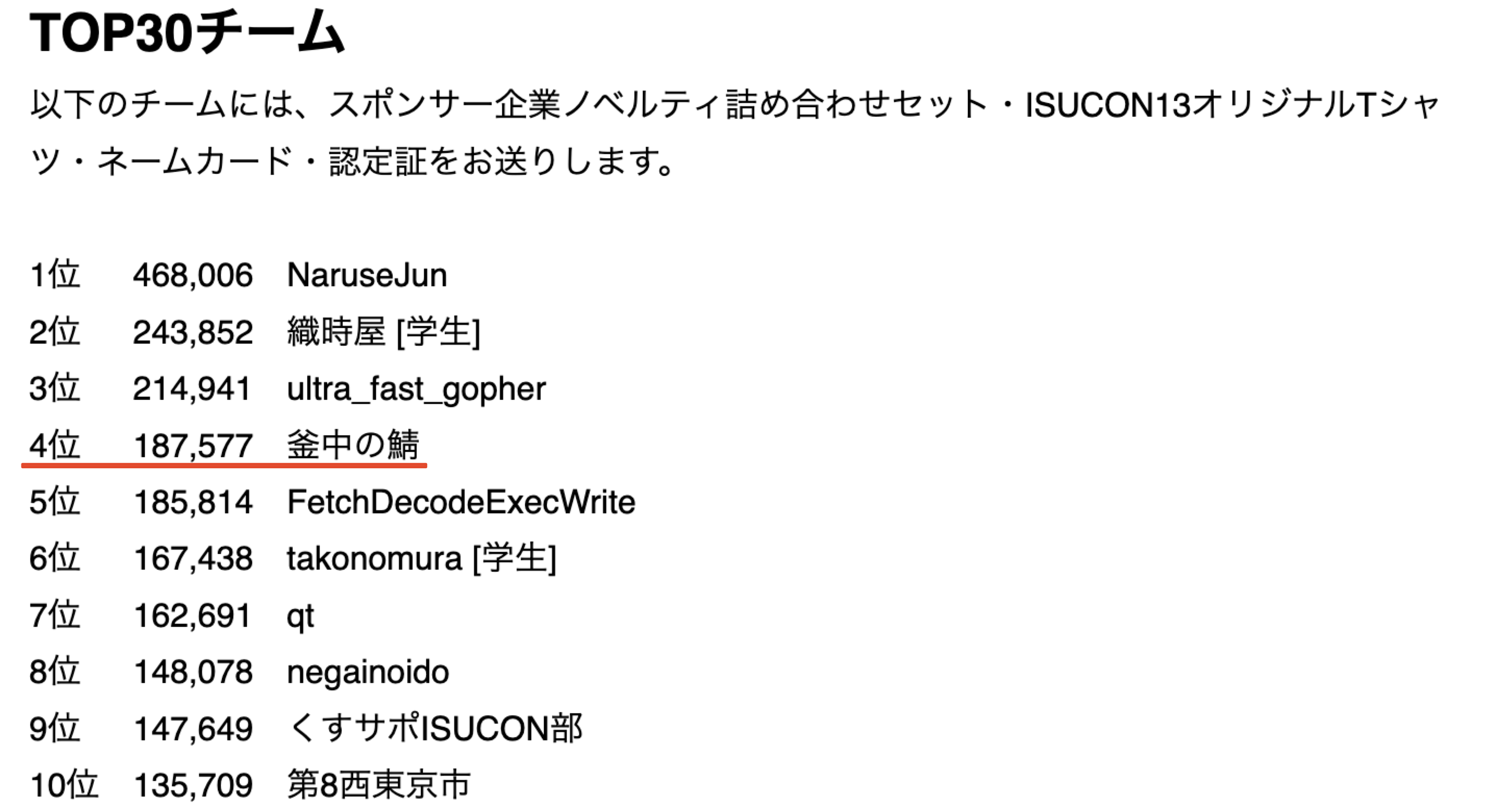

ISUCON13に参加して4位になりました (187,577点)

こんにちは、@p1ass です。

去年に引き続き、 @km_conner と @atrn0 と一緒にチーム「釜中の鯖」として ISUCON13 に参加しました。 結果は187,577 点で総合 4 位になりました。わいわい 🙌

最近のGoのOpenAPI Generatorの推しはogen

はじめに

OpenAPI の yaml ファイルから Go のコードを生成する OSS ツールは何種類か存在します。 よく使われるのはOpenAPITools/openapi-generatorやdeepmap/oapi-codegenでしょうか。

ググると日本語の記事もたくさん出てきます。

もちろんこれらの OSS は便利なのですが、生成される interface や型が個人的にあまり好みではなく、モヤモヤしながら使っていました。

そんな中、新しめの OSS であるogen-dev/ogenというツールが良さげだという情報をキャッチし、実際に使ってみたところ自分の好みにフィットするツールだということが見えてきました。

Goのmath/bigパッケージを使ってbase62エンコードをする

こんにちは @p1ass です。

Go で base62 エンコード、つまりあるバイト列を [a-zA-Z0-9] の範囲の文字を使ってエンコードする方法を調べたのでまとめます。

最終的には、math/big パッケージを使うことで実現できることを知りました。

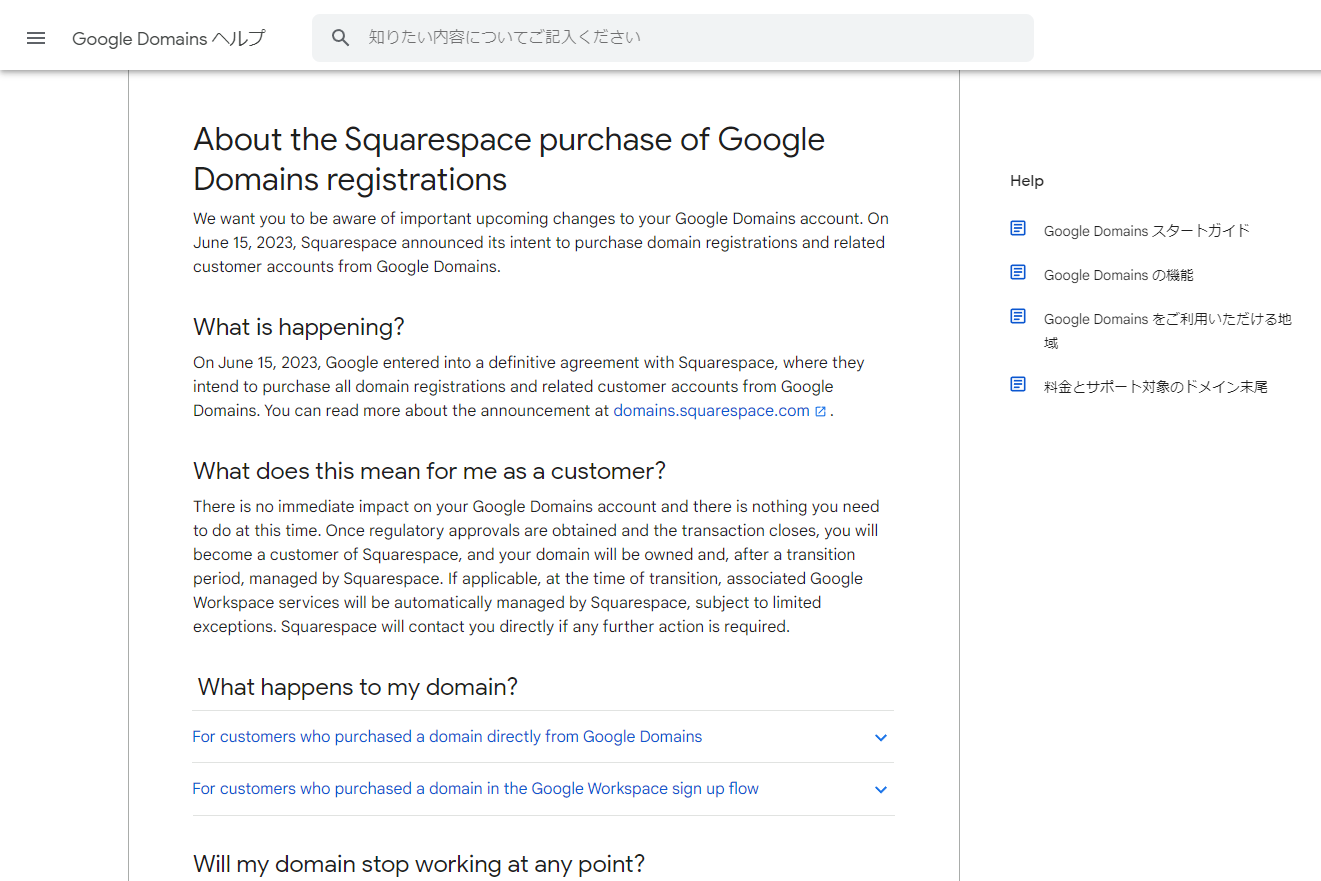

Google DomainsからCloudflareにドメインを移管した

こんにちは、@p1assです。

先日、Google から Google Domains を Squarespace に譲渡すると発表されました。 (Edited(2023/06/18): Squarespace のスペルが間違っていました。)

何もせずともドメインを失うことはないですが、良い機会なのでドメインを Cloudflare に移管することにしました。 Cloudflare を選んだ理由は、既にネームサーバーとして Cloudflare を利用していたからです。

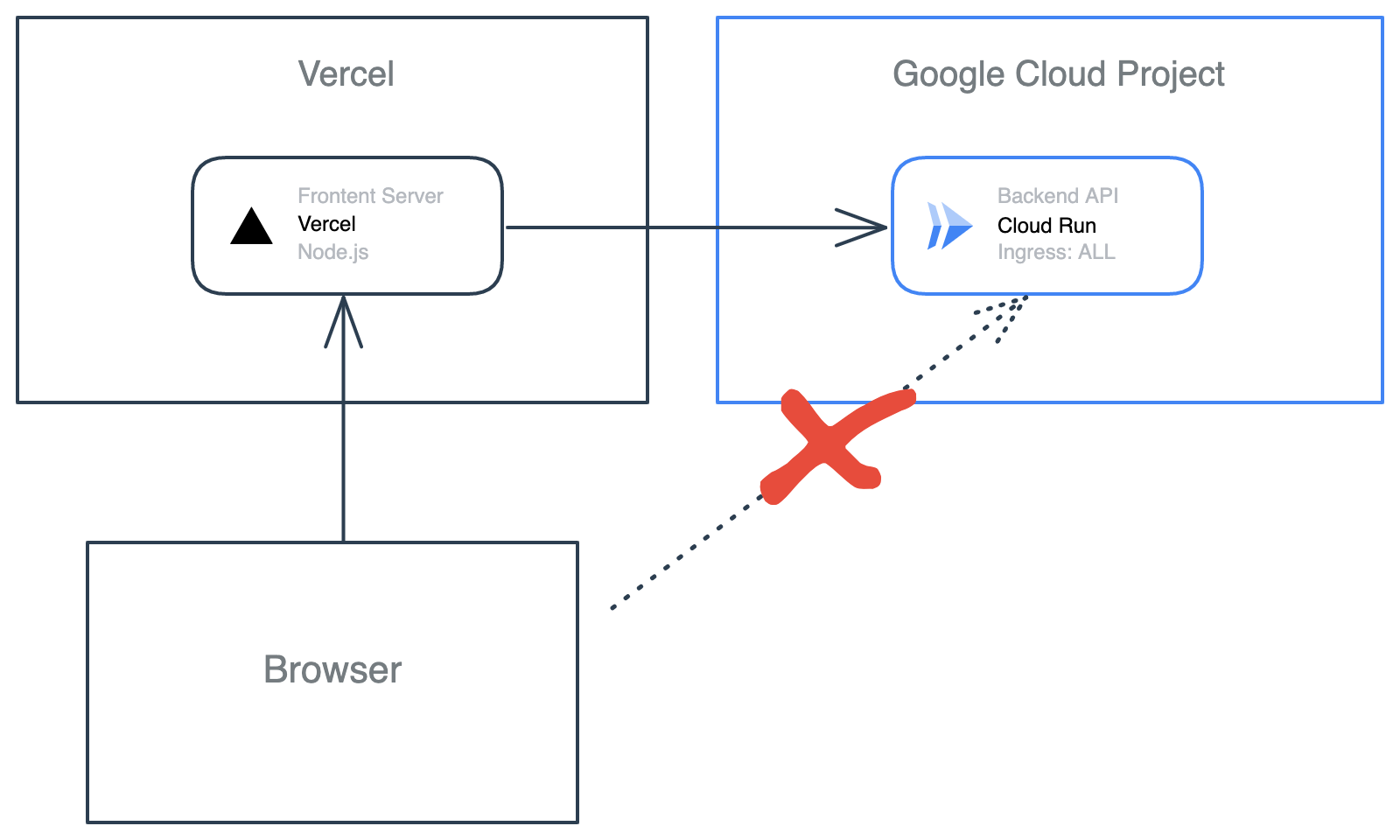

Vercel・Cloud Run間の通信をIAMで認証する

こんにちは、@p1assです。 Google Cloud の IAM を使ったテクニックを紹介します。

モチベーション

とある趣味のプロジェクトで、Vercel に Node.js のフロントエンドサーバー、Cloud Run にバックエンド API をホスティングするアーキテクチャを設計しました。 Cloud Run にホスティングしている API は、フロントエンドサーバーが SSR するときに呼び出されます。 一方で、ブラウザから直接 API を叩くことはありません。

このようなアーキテクチャでは、Vercel から Cloud Run にアクセスできるようにするために、Cloud Run のエンドポイントをインターネットに公開する必要があります。 しかし、何も対策をせずインターネットに公開してしまうと、URL が露出してしまった際に第三者から API を叩かれてしまう危険性がありました。

そこで、IAM の仕組みを使うことで、エンドポイントをインターネットに公開しつつも、Vercel からしか Cloud Run の API を叩けないようにする仕組みを導入したいです。

有機ELテレビを買った 【SONY BRAVIA XRJ-48A90K】

こんにちは、@p1assです。

タイトルの通り、数ヶ月前に有機 EL テレビを買いました。 高い買い物でしたが、非常に満足しています! このブログでは、テレビを買った経緯や使い心地、テレビを買うために調べたことなどを紹介します。

バックエンドエンジニアがNext.jsのApp Directoryに夢を見る

こんにちは、@p1assです。

最近、Next.js 13 から beta で導入されている App Directory を趣味で触っているのですが、今まで SPA を採用しづらかった事業領域でも React のエコシステムを使えるようになりそうな予感がして、ワクワクしています。

このブログでは、今までどういった課題があり、Next.js の App Directory がそれをどのように解決するのかを紹介します。 なお、内容はあくまで考察であり、実際に運用をしているわけでない点に注意してください。 これは「夢」なのです。